2024年2月2日~4月21日に、SANOMAGICでは、二台目のランドナーとなる

マホガニーバイク39号機を制作しました。

ランドナーは、ロードバイクと異なり、泥よけとなる前後フェンダーを有し、

金具も多く、特殊な形状となります。

大変な手間がかかる分、できばえは素晴らしいものとなりました。

前後二回に分けて、レポートしましょう。

|

マホガニー薄板。

各部の名称が書いてあるので、どれが何になるのか、制作工程を想像してみてください。

|

これだけ幅広の積層体にするのは、シートステーが両側に開くためです。

|

2つの型の間で、30枚ほどのマホガニー薄板を曲げて接合します。

極めて強い応力が閉じ込められ、それにより、フロントフォークの剛性が高まります。

|

デ・キリコの絵のようでもあります。

|

SANOMAGICマホガニーバイクでは、シートチューブとシートポストが一体となっています。

|

サドルもマホガニー積層体で形成されます。

堅そうに見えますが、座ってみるとお尻に優しい不思議なサドル。

バイクを構成するすべてのパーツが衝撃を吸収するためです。

|

ランドナーは他にも金具が多くて大変だったとのこと。

一台、一台、フレーム形状に合わせて異なる形状を削り出します。

|

一つ作っただけで疲れそうだ。(-_-;)

|

特に、フロントフォークとステアリングコラムの連結箇所には大きな力がかかるため、

末四郎が作るマホガニー積層体しか耐えられないでしょう。

|

|

トップチューブとダウンチューブの形になる。

両側の部分は、もったいないが破棄することになる。

|

中空箇所は、別に作ったマホガニー積層体の蓋で塞ぐ。

中空部分の肉厚は、6mmとなります。

|

|

さらに、ステアリングコラムを挿入するためのヘッドチューブ部分を接合する。

|

|

マキハダは、槇の樹皮であり、木造船の建造になくてはならないもの。

船体外面を作る外板の間に詰めて水漏れを防ぎます。

マキハダが水分で膨らみ、外板の隙間を埋めることによる。

マホガニーバイクでは、トップチューブと、シートポストとを僅かな柔構造で接合している。

|

この自転車は39号、次はとうとう40号となる(T号機は試作機のため含まず)。

一台ごとに洗練され、39号機は現在の頂点にあります。

|

再びマホガニー薄板を切り出すところから始める。

|

|

タイヤの外周面にできるだけ近づけ、格好良く見えるように。

|

|

スポーク固定用の金具を一定間隔ごとに固定する。

|

フレームに取り付けていきます。

|

ここもマホガニー積層体で作ります。

|

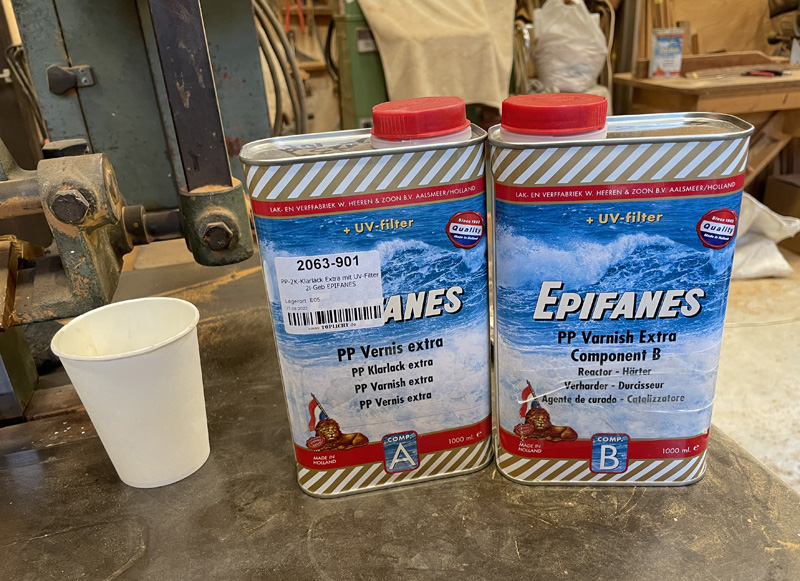

元々は、木造ヨットの製造に使用していた。

数十年、海水に浸かっても大丈夫な品質です。

以後のランドナー制作工程と試運転は、後半でレポートします。

乞うご期待。